|

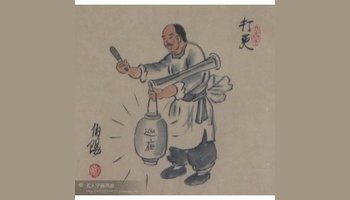

古代人用什么看时间,打更的怎么知道时间的。在现代,人们有钟表、有日历、有手机来判断时间,可是相对于科技非常落后的古代人来说,是如何进行时间上的计算,来判断相关节日的到来呢?

一周当中为什么是七天的时间?在古埃及公元前人们已经有了日历,他们把以前360日改成365日为一年的时间,到了古巴比时期时他们创造了星期值把365天分成12个月,每个月分成4个周期,每周则分为7日。而这一周的七天是根据古代人夜晚时,在天空中看到的北斗七星组成的勺子,恰好有七颗星,因此而命名。如果当时没有北斗七星,而是另外的其他星座,根据星星命名那是不是现在人们的一周的时间又会不一样,人们所盼望的节假日的时间是不是也会有所改变呢?

我国最开始在盘古开天辟地的时候,人们那时候经历了日出日落,日月的变相引起了人们的注意,根据太阳的东升西落,地上影子的变化制作了日晷(日规),晷在当时就代表影子。

日晷

我国古代有自己独特的计时方法和计时仪器,由此遂产生了自己独特的计时单位——时、刻、更、鼓、点。

时:是指“时辰”,古时一天分12个时辰,采用地支作为时辰名称,并有古代的习惯称法。时辰的起点是午夜。顾炎武《日知录》:“自汉以下。历法渐密,于是以一日分为十二时,盖不知始于何人,而至今,尊而不废……然其(指杜元凯注)曰:夜半者子时也(晚上11时正至凌晨1时正),鸡鸣者丑也(凌晨1时正至凌晨3时正),平旦者寅也(凌晨3时正至早上5时正),日出者卯也(早上5时正至早上7时正),食时者辰也(早上7时正至上午9时正),隅中者巳也(上午9时正至上午11时正),日中者午也(上午11时正至下午1时正)(中午12点就是午时了),日昳者未也(下午1时正至下午3时正),哺时者申也(下午3时正至下午5时正),日入者酉也(下午5时正至晚上7时正),黄昏者戌也(晚上7时正至晚上9时正),人定者亥也(晚上9时正至晚上11时正)。一日分为十二,始见于此。”北宋时开始将每个时辰分为“初”、“正”两部分,分十二时辰为二十四,称“小时”。

刻:古代的人们在用陶器取水、储水的时候,因陶器质地疏松,难免出现漏水现象,人们通过长期观察,注意到漏水容器水面下降的高低和时间有一定对应关系,从而制成了专门用于计时的漏水壶。我国的历史文献中曾说:“漏刻之作盖肇于轩辕之日,宣乎夏商之代。”若据此说,则是产生在黄帝时代,也就是原始社会末期,到夏商时已普遍使用,然目前尚缺少实物证据。另据《周礼》记载,西周时已有专门掌管漏壶计时的人员——擎壶氏,这说明至迟在距今3000年的时候,已正式使用和管理漏壶了。

1.干支计时法

古人把一昼夜分为十二个时辰,用十二地支名加上“时”字表示。即子时、丑时、寅时、卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时、亥时。每一时刻相当于今天的两个小时。这十二时辰与现今计时法的关系是:子时--23点至1点,丑时--1点至3点,寅时--3点至5点……以下依此类推,亥时是现时的21点至23点。

《智取生辰纲》:“杨志却要辰牌起身,申时便歇”中的“辰牌”就是“辰时”,古时报时时用“牌”,所以常用“牌”代时。辰时就是上午的7点至9点钟;申时是下午的3点至5点(15时至17时)。

2.十二时段计时法

这种方法是把一昼夜分为十二个时段,每个时段等于现在的两个小时。各时段的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。“夜半”相当于“子时”,就是23点至1点;“鸡鸣”就是1点至3点;“平旦”就是3点至5点;“日出”就是5点至7点……依次类推。

《孔雀东南飞》有这样两句诗:“奄奄黄昏后,寂寂人定初。”“黄昏”就是19点至21点;“人定”就是21点至23点。 1/2 1 2 下一页 尾页 |