一个外国的王子,为了自己的追求,不远万里,来到中国,传播佛、法,俗话说喝水不忘引路人,我们是不是应该感谢一下千年前,不辞辛劳东渡传法的达摩祖师呢?

达摩祖师的生平

相传达摩祖师原为南天竺国王第三子,本名菩提多罗。

当时达摩与佛大先、佛大胜多同师佛陀跋陀(少林寺首位住持),学习小乘禅观。佛大先与达摩遇般若多罗(二十七祖),遂舍小趣大,共同教化,时人称为二甘露门,而且改名为菩提达摩。佛大胜多则分途而为六宗,聚落峥嵘,徒众甚盛。

其师般若多罗曾说“东土震旦”,也就是中国,有“大乘气象”,于是达摩从印度远渡重洋,来到中国。

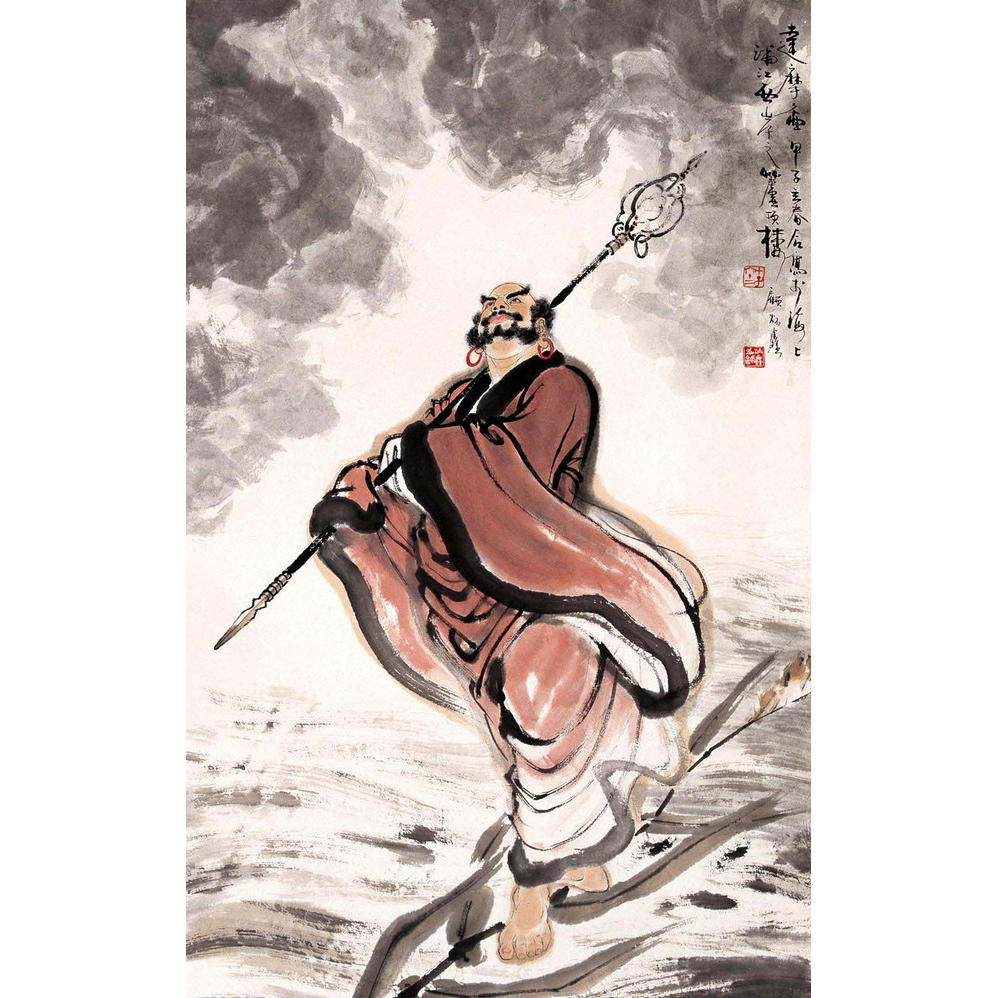

(广州华林寺内的达摩祖师像)

梁武帝普通八年(公元527年),达摩首先在今西来初地处登岸,并在登陆处建西来庵(即现在的广州“华林寺”),广州刺史萧昂具主礼迎接,奏闻梁武帝萧衍。武帝遣使持诏迎请,十一月一日至金陵。

历史上梁武帝付出了一位帝王的身份和心血全力奉佛,梁武帝见到达摩后,第一个问题是:“我做了造寺写经度僧这么多事,有什么功德?”达摩回答说,“没有功德”。

武帝又疑惑问道:“为什么没有功德呢?”

达摩回答:“你所做的,都是徒具形式的小德,如影随形,表面看起来有,实际上根本没有。”

梁武帝礼佛看似用心尽力,却依然执着于自我、凡圣、回报,用贪念之心求法,就像是南辕北辙,机械器具越是精良,便离目的地越远,看起来用心虔诚,其实大谬。所以达摩一再否定他,并提出“净智妙圆,体自空寂”,可惜梁武帝不能领悟。

(达摩渡江网络参考图)

相传达摩和梁武帝对话后,梁武帝深感懊悔,得知达摩离去的消息后,马上派人骑骡追赶。达摩正走到江边,看见有人赶来,就在江边折了一根芦苇投入江中,化作一叶扁舟,飘然过江。

——

达摩祖师的禅法

渡过长江的达摩最后在嵩山停留下来,当时佛陀跋陀开创的少林寺正云集天下高僧,然而达摩并没有和他们一起常驻寺内,而是独自一人,隐居在少林寺外的五乳峰上。

打坐是佛教重要的修持手段。佛学将人的日常生活,归为四种不同的姿态:行、住、坐、卧,称为“四威仪”。所有姿态都可以通向禅定,但是在修行实践中,打坐是最为方便的法门,僧人们往往选择打坐,来获得禅定的境界。达摩当年离群索居,就是以这样的姿态一坐九年,屹然不动,鸟儿在他的肩上筑巢,蜘蛛在他的手掌上结网,年复一年,他的身影竟然印在石壁上了。

(地中海澳宝达摩静坐雕刻摆件)

达摩在中国始传禅宗,“直指人心,见性成佛,不立文字,教外别传”。佛陀拈花微笑,迦叶会意,被认为是禅宗的开始。不立文字的意思是禅是脱离文字的,语言和文字只是描述万事万物的代号而已。这也是为什么慧能大字不认识一个,但是却通晓佛经的原因,只要明心见性,了解自己的心性,就可以成佛。

达摩的禅法,是以理导行,以行人理,事理不二,圆融无碍。

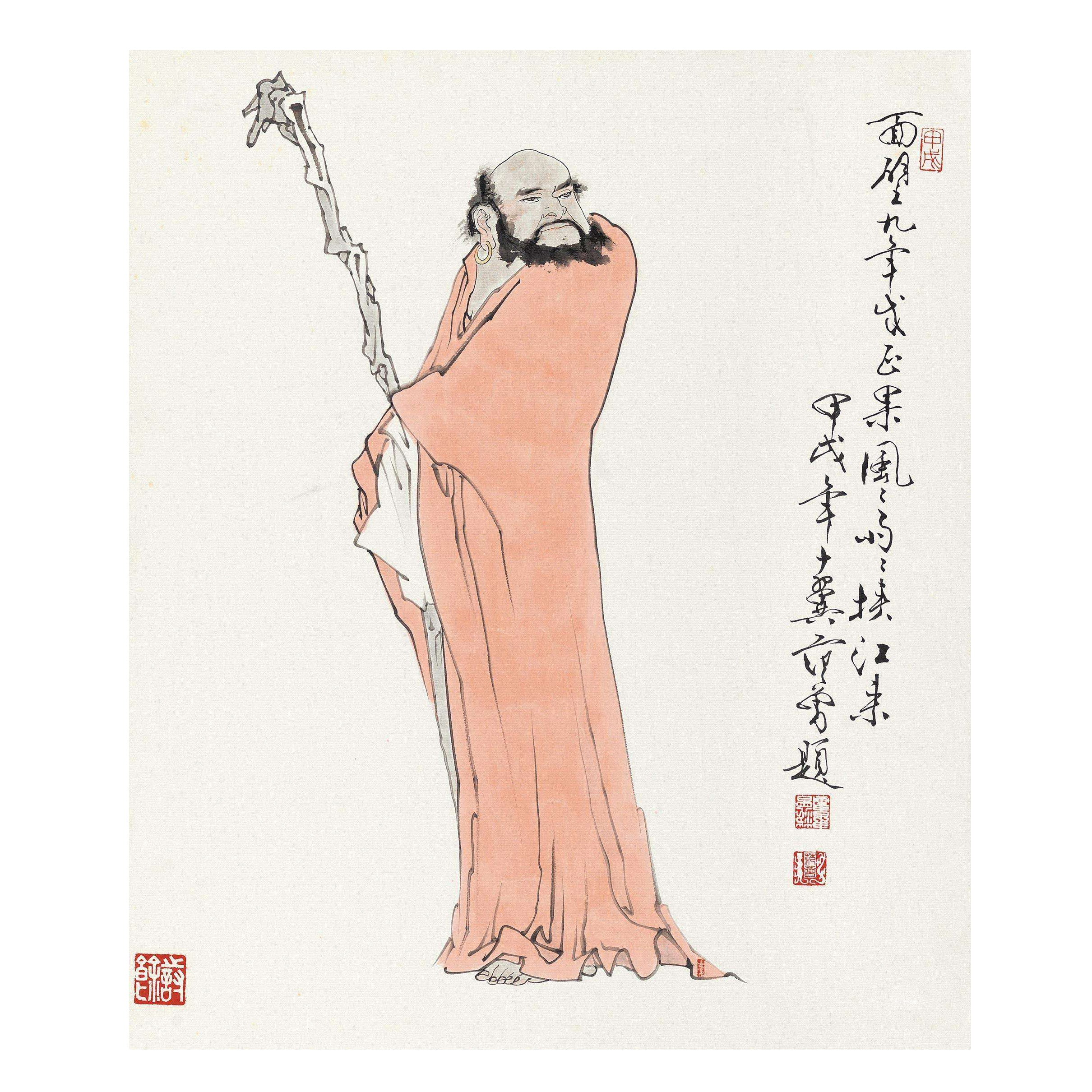

(范曾绘制的《达摩神悟》)

——

达摩祖师的艺术表现

达摩祖师除了道法上的受人敬仰,在艺术表现形式上,也是文人雅士常用的题材。

2/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 |