|

4万顷,折合110万亩,亩产一钟,相当于100公斤,4万顷合计产粮11万吨。据史料记载,同期农业较发达的关东地区,亩产只有25公斤,是关中的四分之一。

还有一点很重要,郑国渠水位落差大,水中泥沙含量高(泾水一石,泥沙数斗)。大量的泥沙,随着郑国渠,覆盖在关中大片盐碱地上,让荒地变粮仓。

按照这个数字,郑国渠为秦国每年多带来10万吨粮食,足够额外养活20万人。由此,关中平原不再有饥荒灾年,民富国强,为秦国兼并六国,奠定了坚实的经济基础。

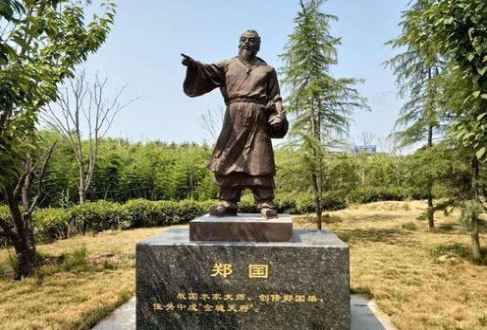

秦始皇很大气,因为郑国的突出贡献,他将这条人类历史上,第一条贯穿泾水和洛水的人工河,命名为“郑国渠”。

郑国渠建成后,持续发挥功效100年。既郑国渠之后,汉朝又修建白公渠(由汉武帝时期太中大夫白公主持修建)。关中有一个民谣,形容郑国渠和白公渠的功绩:

“田於何所?池阳谷口。郑国在前,白渠起后。举锸为云,决渠为雨。泾水一石,其泥数斗,且溉且粪,长我禾黍。衣食京师,亿万之口。”

后人在二渠基础上,又不断修建新的灌溉渠:唐代的三白渠、宋代的丰利渠、元代的王御史渠、明代的广惠渠和通济渠、清代的龙洞渠等。如今依然发挥着灌溉功能的泾惠渠,就是在郑国渠的遗址上修建的。

正因为郑国渠的历史功勋,2016年,它成功入选“世界灌溉工程遗产”。

一条造福关中百姓两千多年的灌溉渠,竟然由一个恶毒的间谍计划引发。韩桓王饮鸩止渴的做法,成了千古笑谈。他为缺少河工专家的秦国,主动奉献了一位不世英才,也给中华文明,增添了一抹浓重的色彩。 2/2 首页 上一页 1 2 |